تأملات في الزاوية المغربية

◆ يوسف رزين

دخل المغرب أثناء تدهور الدولة المرينية في لجة من الاضطرابات شملت جميع المستويات. فمع ضعف هذه الدولة صار المجتمع عاجزا عن صد الهجمات الإيبيرية والأعرابية على حد سواء. كما انتشرت الفتن و الحروب الأهلية بين القبائل في شتى ربوع البلاد. اضطرابات بدا معها واضحا عجز مؤسسة المخزن المريني والوطاسي عن القيام بواجباته التأطيرية تجاه المغاربة. فلا هو فرض الأمن والنظام ولا هو حماهم من المجاعات الناجمة عن الجفاف.

وهكذا أسقط في يد الفئات المنتجة في المجتمع التي هي بحاجة الى سلطة مركزية تفرض النظام، حتى يتمكن الفلاحون من إنتاج فائضهم الداخلي و التجار من تسويقه. لقد كانت هذه الفترة هي فترة اختراق الأعراب للسهول المغربية وتسيدهم عليها ولجوء الفلاحين إلى الجبال. إنها فترة انهزام مغرب الحضر امام مغرب البدو.

وانضافت إلى ذلك بوادر مجيء السعديين لانتزاع السلطة من الوطاسيين، تحت يافطة مفهوم دولة الشرفاء المتعالية على العصبيات. والواقع أن هذا المفهوم يلفه سوء فهم كبير. فدولة السعديين لم تكن متعالية على العصبيات بل على المجتمع. فهي بدورها اعتمدت على عصبية عرب معقل الأعرابية، وهنا يكمن الفرق. فبخلاف العصبيات البربرية السابقة التي حكمت المغرب من خلال مفهوم المخزن أي ذلك الجهاز الإداري الذي يؤطر المغاربة لحمايتهم من تقلبات المناخ، فإنه مع الشرفاء السعديين أفرغ مفهوم المخزن من مضمونه وتحول إلى سلطة سياسية متعالية على الشعب ولا تدين له بشيء.

بمعنى أن المخزن السعدي صار مخزن الأعراب لا مخزن الحضر. فهو يتمثل دوره في جبي الأموال دون إعادة توزيعها على أفراد المجتمع، على اعتبار أنه يستمد شرعيته لا من خدمته لهم وتعاقده معهم، بل من مصدر خارجي قوامه النسب الشريف ليس إلا.

لذلك كان لزاما على مغاربة الحضر التفكير في حل لهذا الوضع المستجد. فوعيهم بدورية الجفاف وما يستتبعه من كوارث دفعهم إلى البحث عن إطار مخزني جديد يمكنهم من توجيه مخزون فائض السنوات الخصبة للاستهلاك في سنوات القحط. لذلك ومع نهاية الدولة المرينية وقيام الدولة السعدية فهم المغاربة أن نظامهم المخزني قد أصيب بالعطب والاحتلال الأعرابي ولم يعد ممكنا التعويل عليه. فتم التفكير إذن في إيجاد إطار مخزني بديل أخذ اسم الزاوية. فكيف ذلك؟

بداية، نشأت ظاهرة الصلحاء المتصوفة مع تدهور الدولة المرينية وصعود ظاهرة الشرف السياسي بها. صحيح أن الدولة المرينية رعت فئة المتصوفة وتقربت منها لتوازن بها فئة الشرفاء، لكن فئة الصلحاء اكتسبت مشروعيتها من طبيعة الواقع المغربي المتردي والذي لم يعد يرضي المغاربة الحضر. لذلك كان لافتا أن أول ظهور للرباطات/الزوايا كان بمناطق حضرية ساحلية تمثلت في سلا بزاوية ابن عاشر و أسفي برباط أبي محمد صالح.

و قد اشتهر هؤلاء الصلحاء بالتصوف والزهد وتعظيم الشعائر، فسعى إليهم المريدون من كل حدب وصوب والتفوا حولهم، ما جعل المؤرخ ابن قنفذ القادم من تونس يعبر عن افتتانه لكثرة الزهاد بالمغرب أثناء جولاته المتعددة به حيث قال: “وجملة الطوائف التي هي بالمغرب في الأرض التي تُنبت الصالحين كما تنبت الكلأ”. تجدر الإشارة إلى أن كلمة الزاوية مشتقة من فعل الانزواء كما تعني أيضا الركن، فهي إذن ركن ينزوي فيه الصالح للتعبد والتفكير المعمق في مشاكل المغرب المعقدة والخروج بحلول تأطيرية له.

إذن مع قيام الدولة السعدية كان نظام الزاوية قد استوى بدوره واكتمل بنيانه ممثلا في كونه سيلعب دور المخزن البديل، والذي سيؤطر المغاربة الحضر ما دام أن المخزن السعدي الشرفاوي لا يمكن التعويل عليه. فمهمة هذه الزاوية/المخزن البديل هي تأطير المغاربة وحماية العملية الإنتاجية من تعديات الأعراب والمخزن الشرفاوي معا.

كانت أول شروط تأسيس الزاوية هو توفرها على شيخ مشهور بالصلاح والتقوى والكرامات والإتيان بالخوارق، والتي من خلالها يستطيع إبهار المريدين والعوام فليتفون حوله، ومن جهة أخرى يفهم ممثلي السلطة أن المساس به سيؤدي بهم إلى التعرض لخطر اللعنة. إنه في هاته الحالة يصبح شخصا محصنا من الاعتداء عليه، رغم عدم توفره على قوة عسكرية تحميه. غير أن هذه الحصانة لا تنحصر في شخصه بل يمدها إلى زاويته ويكسبها صفة “الحرم”. وبهذا ومن خلال قانون الكرامة يصبح كل من اعتدى على الشيخ أو زاويته معرضا لخطر اللعنة في زمن اشتهر فيه المغرب بالفوضى وكثرة الحروب.

يطرح الشيخ بعد ذلك مشروعه التأطيري ممثلا في فرض الأمن في السهول والجبال والمسالك التجارية، عن طريق التحكيم والوساطة بين القبائل. وهكذا فإن امتثال المريدين من القبائل المحيطة بالزاوية لتعليماتها يمكنهم من فلح الأرض وتنظيم الأسواق في أمن وأمان.

و لا تكتفي الزاوية بهذا الدور بل تساهم في تنشيط العملية الإنتاجية وذلك بأن توفر لمريديها أدوات الإنتاج من بذور وأدوات فلاحة وبهائم وقروض وإصلاح منشآت الري وتوزيع المياه. كما تقوم بتوفير مخازن الطعام تحسبا للمجاعات الناجمة عن سنوات الجفاف الدورية، والتي حين يحل موعدها تقوم الزاوية آنذاك بأحد أهم أدوارها وهو إطعام الطعام للجائعين.

ولأن المغاربة آنذاك كانوا تحت حكم مخزن شرفاوي لا يتورع عن فرض الجبايات الثقيلة، فإنها كانت توفر لهم الحماية إذا استجاروا بحرمها. كما أنها لم تغفل عن واجب تهذيب المغاربة وتخليصهم من خلق التوحش الذي تفشى فيهم في ذلك الوقت، فعملت على تربيتهم من خلال بث تعاليم الشرع والإسلام و التصوف بينهم.

وفي مقابل هذه الأدوار التي كانت تلعبها الزاوية، فإن مريديها بادلوها الاعتراف بالجميل فحملوا إليها الصدقات والهبات والهدايا. كما كانوا يتركون فيها ودائعهم من كتب ورسوم لحفظها من الضياع.

و كدليل على ذلك نستحضر هنا مثال زاوية تناغملت، والتي أسسها عبد العزيز بن موسى البوكمازي، الذي جعل شعار زاويته “رفع الراية للزائرين” و “إرفاق الناس في زمن المسغبة”، لدرجة أنه رفع مسألة إطعام الطعام إلى درجة الجهاد. وقد اهتم بشؤون الوساطة والتحكيم في مختلف النزاعات فتوافد عليه المعوزون والمنقطعون وذوو الحاجات واستحرم الناس بزاويته فرارا من الكلف المخزنية.

كما أنه يسر لأتباعه ظروف إحياء الأرض وتعميرها، وقدم لهم الدواب والمواشي والزروع والزيوت والأكسية. بل وناب عن بعضهم في تسديد ديونهم. كما استعمل نفوذه لخفارة المسافرين وتأمين الطرق التجارية. فكان بذلك أن توفر الأمن للناس واتسعت حركة الاستقرار وازدهرت المبادلات التجارية.

و نجد عند الشيخ أحمد بن محمد الشاوي مثلا آخر اضطلعت به الزاوية وهو إنجاز مشاريع البنية التحتية لصالح الناس، حيث كرس ثراءه لبناء قنطرة ابن طاطو بفاس بعد أن حطمها السيل. كما أصلح قنوات مياه جامع الاندلس بتكاليف بلغت سبعة آلاف أوقية. و قامت زاوية تمصلوحت بإنشاء شبكة ري جديدة بتلكرت وتكفلت بتوزيع المياه على السكان.

إذن يمكن القول إن الزاوية نجحت في مهمتها المتمثلة في تأطير أفراد المجتمع باعتبارها مخزنا بديلا يستطيعون الاعتماد عليه. لقد كانت الزاوية حلا لجأ اليه المغاربة لحماية العملية الانتاجية في وقت سادت فيه فوضى الأعراب، وذلك من خلال إضفاء هالة القداسة والكرامة على هذه العملية. لذلك نلاحظ أن الصلحاء استهدفوا بشكل أساسي المناطق الواقعة بين السهول والجبال لتأسيس زواياهم، بحكم أنها مناطق يكثر فيها الاحتكاك بين الرحل والمستقرين. فيتدخلون بإمكانياتهم التحكيمية لفض النزاعات بين الطرفين.

ولأن الإنتاج الفلاحي لا بد له من تسويق فقد اهتموا بتنظيم المواسم الدينية، والتي هي في نفس الوقت أسواق يعرض فيها الباعة سلعهم دون خوفا من تعديات الأعراب. ولأن هذه الأسواق لا بد لها من سبل آمنة فقد حرص أتباع الزوايا على تأمين الشبكات الطرقية وفرضوا وجودهم بمختلف المرافئ التجارية ومحطات العبور كأغمات وأزمور وتارودانت وأسفي وصفرو ومراكش وتادلة وسبتة.

و تبعا لهذا النجاح الذي حققته الزاوية في تأطير المغاربة وإدارة شؤونهم وحماية أنشطتهم الاقتصادية، فإنها استطاعت أن تتحرر من إطارها القبلي أو الجهوي، لتحلق خارج هذه الحدود الجغرافية المفترضة. إن الزاوية إذا كانت تنطلق من القبيلة فإنها لا تظل حبيسة أسوارها. إن مشروع الزاوية أكبر من تأطير قبيلة أو حتى لف من القبائل. إن مشروعها هو تأطير المزيد من الأتباع أينما كانوا داخل المغرب أو خارجه.

ولذلك نجد أن إشعاعها امتد إلى الحجاز شرقا وإفريقيا جنوب الصحراء جنوبا. فهذه زاوية تمجروت بجنوب المغرب استطاعت أن تنشر فروعها في جل مناطق المغرب وخارجه حتى بلغت ثلاثمائة فرع. أما الزاوية الدرقاوية فقد حمل محمد بن الحسن بن حمزة المدني سنة 1820 إلى طرابلس تعاليمها وأسس فرعا لها ب “مسراتة” تحت اسم الطريقة المدنية، والتي امتد إشعاعها إلى تونس ومصر والحجاز. وكما يعلم الكثير فقد استطاعت الزاوية التيجانية بث إشعاعها إلى أعماق إفريقيا جنوب الصحراء.

وكأن الزاوية المغربية بهذا الإشعاع والانتشار الواسع لأتباعها شرقا وجنوبا تخبرنا بأنها ترفض الاعتراف بواقع التقسيم و التجزيء لأرض المغارب، والذي تعرضت له غداة انهيار الدولة الموحدية. إن المتأمل في ظاهرة الزاوية المغربية و سلوكات أتباعها يستشعر وكأنها كانت حنينا لعصر الدولة الموحدية ومخزنها. وكأن الزاوية بكل الأدوار التي لعبتها كانت تحاول إحياء العصر الموحدي بتوحيده لأرض المغارب ومخزنه المسؤول عن رعيته.

يبقى السؤال إذن، ما موقف المخزن الشرفاوي (السعدي والعلوي) من الزاوية و أدوارها التأطيرية وكيف كانت العلاقة بين الطرفين؟. في الواقع كان هناك نوع من التعايش الحذر القائم على المد والجزر وإن لم يخل من مواجهات مفتوحة. لكن يمكن القول إنه ما من أحد من الطرفين استطاع إلغاء وجود الآخر. فكيف ذلك؟

بنت الزاوية مشروعيتها على المقاومة السياسية للمخزن الشرفاوي. أي أنها كانت ذلك الدرع الذي يحتمي به المغاربة من تعديات هذا المخزن. لذلك فإنها حتى وإن كانت تعترف بوجوده، إلا أنها رفضت أن تتماهى معه، ووضعت مسافة فاصلة بينها وبينه رغم أن المخزن الشرفاوي لم يكن يقبل بأقل من التبعية الكاملة.

لقد كان دأب شيوخ الزوايا هو عدم الاختلاط بالسلاطين والتردد عليهم. و اتخذوا لذلك أعذارا شتى. فهذا أبو المحاسن الفاسي شيخ الزاوية الفاسية يرفض لقاء أحمد المنصور السعدي، بدعوى كبر سنه وكذلك فعل الشيخ أحمد بن عبد الله زعيم الزاوية المخفية حيث رفض ملاقاة السلطان المولى إسماعيل.

كما لجأ شيوخ الزوايا إلى أسلوب آخر في إعلان استقلاليتهم عن المخزن، وهو رفض الدعاء للسلطان على المنابر يوم الجمعة بدعوى أن ذلك بدعة. وهو الأمر الذي أغضب كثيرا من السلاطين. ومع ذلك فإن كثيرا من الشيوخ كانت لهم الجرأة لإعلان هذا الموقف، على اعتبار أنهم يمثلون المقاومة السياسية للمخزن. وكمثال على ذلك نجد المصادر تصف محمد بن ناصر زعيم زاوية تمجروت ب “كان شديد الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ولا يخاف في الله لومة لائم ولا يرى واقفا بباب ملك من الملوك ولم يخطب لملك قط”.

وانسجاما مع خطه المعارض، خاطب هذا الشيخ المولى رشيد المعروف بشراسته مع الزوايا قائلا: “وأوصيك إذا أمكنك الله في أرضه وولاك أمر عباده أن توقظ قلبك لنشر العدل في الأرض وإحياء ما اندرس من سنة النبي ومحو كل بدعة ضلالة أحدثها جور الأمراء قبلك”. بل إن هذا الشيخ دفع بمعارضته إلى أقصى حد بأن سلط الضوء على أصل الخلاف بين الزوايا والمخزن الشرفاوي فبين له أن النسب الشريف لا يمنح أية شرعية للسلطان ما دام لا يرعى مصالح المغاربة وذلك بأن خاطبه قائلا: “و لا يغرنك أنك شريف، فإن الشرف لا يزيدك إلا تأكيد وجوب طاعة الله عليك”.

وطبعا ما كان للمولى رشيد أن يتحمل مثل هاته المعارضة من طرف شيخ زاوية تمجروت، وهو الذي سبق و أن دمر الزاوية الدلائية. فما كان منه إلا أن كتب إليه كتابا شديد اللهجة يأمره فيه بالمثول بين يديه، مهددا إياه بأوخم العواقب إن رفض القدوم. لكن الشيخ مع ذلك استخف بتهديداته وتجاهلها. فقرر المولى رشيد التوجه إليه بجيشه في درعة لمعاقبته، لكن حدث أن توفي السلطان وسلم الشيخ وهو ما زكى كرامته لدى أتباعه.

ولم يقف هذا الشيخ عند هذا الحد بل كان يستغل نفوذه الروحي لمنع ممثلي السلطة من تنفيذ تعليمات السلطان، ويحذرهم من انتهاك حرمة الزوايا. و هنا يتبدى لنا دور آخر للزوايا وهو حماية الناس من بطش عمال المخزن، مستغلة في ذلك مبدأ “الحرم” الذي لم يكن ممثلو السلطة في الغالب يجرؤون على المساس به. وكمثال آخر نجد أن الناس استحرموا بزاوية تناغملت في أوقات الشدة بعد أن أنهكتهم الجبايات الثقيلة التي فرضها عليهم ممثلو السلطان. وبطبيعة الحال ما كان للمخزن أن يقبل بهكذا معارضة، لذلك فقد عمل على وضع حد لها فتراوحت سياسته تجاه الزوايا بين القمع والاحتواء والمواجهة المفتوحة.

يوضح الباحث محمد جادور أن المخزن كان يراقب عن كثب تنامي ثروات الزوايا وتضاعف أتباعها، لذلك وضع لها حدودا كي لا تتجاوزها. ولهذا حذر أبو عبد الله محمد بن رضوان الشيخ أبا المحاسن الفاسي، حينما لاحظ ازدحام المريدين على زاويته قائلا: “يا سيدي إن موالينا الشرفاء، يعني ملوك الوقت، يقع في نفوسهم شيء من هذا الأمر”. كما اتخذ أحمد المنصور إجراءات عقابية ضد زعيم أبي الجعد الشيخ الشرفي لما بلغه أنه مد نفوذ زاويته من منطقة تادلا إلى تامسنا.

ومنع المولى إسماعيل زعيم الزاوية الناصرية من أداء الحج لموسمين متتاليين بسبب رفضه ذكر اسم السلطان على المنابر. ونجد باشا مراكش بعد تخريب زاوية تسافت ينصح زعيمها بأن لا يدافع عن الغوغاء الذين لا طائل تحتهم ولا يقدرون على حماية أرواحهم. وهو الأمر الذي وعاه الشيخ جيدا فبادر إلى إعلان الطاعة وأعقبه من جانب المخزن إصدار ثلاثة ظهائر توقير واحترام لزاويته، تفوض لها استغلال منجم ملح وترخص لإعادة بناءها. ما يعني أن المخزن كان يستعمل سياسة العصا والجزرة لتدجين الزوايا المعارضة له وضمها إلى صفه وقد نجح في ذلك مع عدد منها.

لم يكتف المخزن إذن بالقمع بل لوح بجزرة الاحتواء، وقد أخذت هذه السياسة عدة أشكال. فنجد أنه منح شيوخ الزوايا ظهائر التوقير والاحترام وأعفى زواياهم من الضرائب والتكاليف ومنحهم إقطاعات أو عزايب. وتابع اختراقه للزوايا بأن أشرف على تنصيب شيوخها لينتهي باستتباعها بشكل كامل، وذلك من خلال تنصيب شيوخها قوادا له.

بيد أن هذه السياسة سواء في شقها القمعي أو الاحتوائي لم تفلح في تدجين كل الزوايا وتحييد معارضتها للمخزن. لقد ظلت العلاقات بين الطرفين بين أخذ ورد، ومد وجزر، حتى انفجرت في عهد المولى سليمان الذي اختار المواجهة المفتوحة مع الزوايا بغية استئصالها بالمرة، حيث مثل هذا العهد نهاية التعايش الحذر واندلاع الحرب الشاملة بين الطرفين.

اتخذت هذه الحرب أولا شكل الحرب الإيديولوجية. فالمولى سليمان وفاء منه لأصوله الأعرابية، لجأ إلى استقدام المذهب الوهابي من الحجاز وإحلاله بالمغرب، معتبرا عدم شرعية الزوايا بسبب اتباعها للعرف بدلا من الشرع. وقد عبر عن موقفه المناهض للعرف الذي تستند عليه الزوايا بالقول: “فمن المنقول على الملل والمشهور في الأواخر والأوائل أن المناكر والبدع إذا فشت في قوم أحاط بهم سوء كسبهم… ووقعت فيهم المثلات وشحت السماء وغيض الماء واستولت الأعداء… وانتشر الداء وجفت الضروع ونقصت بركة الزروع. إن سوء الأدب مع الله يفتح أبواب الشدائد و يسد طريق الفوائد”.

وجلي هنا أن المولى سليمان يعزف على وتر خوف المغاربة من الجفاف، وما يترتب عنه من آثار وخيمة كالجوع والطاعون والحرب الأهلية، و يربط ذلك بإتباع المغاربة للزوايا وبدعهم الممثلة في العرف. وكأنه هنا يحاجج الزوايا بأنها سبب الجفاف ولا يمكن أن تكون واقيا منه.

أما على المستوى المادي فقد لجأ إلى حرمان الزوايا من مواردها المالية، فمنع عنها الامتيازات التي كانت تتمتع بها. بل وصل به الحال إلى حرمانها من إقامة المواسم مع ما تمثله من أساس اقتصادي تعتمد عليه في تصريف منتجاتها.

كان لهذه الإجراءات المخزنية أن دفعت بالطرفين الى المواجهة العسكرية الشاملة حيث ثار مولاي العربي وأتباعه على السلطان سليمان وكبدوه الهزائم المتتالية. كما أسروه سنة 1818 لعدة أيام بعد هزم جيشه و قتل ابنه المولى ابراهيم. وفي سنة 1819 حاصر بوبكر امهاوش مناصر زاوية درقاوة مكناس. أما في سنة 1820 فقد اتفق مولاي العربي الدرقاوي و الحاج العربي الوزاني وأعيان فاس على خلع السلطان سليمان وتنصيب ابن أخيه المولى ابراهيم بن يزيد خلفا له ووقعوا وثيقة بذلك.

نستخلص من كل ما سبق أن الزاوية والمخزن الشرفاوي كيانان سياسيان متناقضان، فرضت عليهما الظروف التعايش. فلا المخزن أزال الزاوية ولا هي أزالته. فكلاهما استمر في إطار من التعايش الحذر والصعب، وما من أحد كان قادرا على نفي الآخر. لكن مع ذلك فإن الزاوية جرى عليها ما يجري على أي كيان سياسي من شباب وهرم. فمنها من عرف صراعات بين شيوخها ما جعلها تطلب وساطة المخزن وتخضع لشروطه وترتمي في أحضانه الشيء الذي أفقدها مصداقيتها لدى الإتباع، ومنها من لجأ إلى طلب الحماية القنصلية هربا من مضايقات المخزن، ومنها من تعاون مع الاستعمار، ومنها طبعا من قاومه ولم يعترف بسلطة الحماية. إلا أن جميعها خفت بريقها بعد الاستقلال لتؤول في النهاية الى مؤسسة فلكلورية يغلب عليها الطابع الاحتفالي والتراثي.

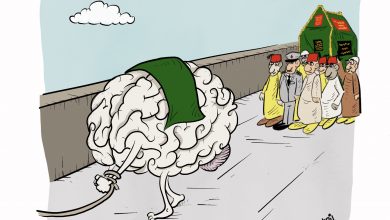

ختاما نقول إنه من السهل إلصاق الصفات السلبية بالزوايا نظرا لما آلت إليه حاليا. فينظر إليها على أنها أداة من أدوات السلطة لتجهيل الناس وشدهم إلى الوراء وإلهاءهم عن قضاياهم الحقيقية. غير أن هذا الحكم ينطوي على تسرع كبير ويغمض العين عن الأدوار التاريخية التي لعبتها الزاوية في الدفاع عن المجتمع المغربي وحفظ كيانه. لقد كانت الزاوية نتاج أزمة خانقة مر بها المجتمع، وحينما انتفت هذه الأزمة انتفت الحاجة إليها. لكن الإنسان المغربي على ما يبدو لم ينسها أو يتنكر لها، بل ظل مرتبطا بها وإن في إطار فلكلوري احتفالي، معبرا عن امتنانه لمربيته التي رعته طوال الخمسة قرون الماضية.