القضية الوطنية من خلال السينما الوثائقية كحقل صراع

عبد الواحد المهتاني

يقول الخبراء، إنه “لم يعد ممكنا أن نفكر في كثير من أمورنا السياسية، الاقتصادية، التربوية والترفيهية من دون أن نفكر في الصورة. فهي مرتبطة بكل أوجه حياة الانسان، الصورة لم تعد تساوي ألف كلمة كما جاء في القول الصيني المأثور، – بل صارت بمليون كلمة أو أكثر”، فهي أنجع من المقال المكتوب. “تبلغ المعلومة بشكل نافد وسريع، بالعين يلتقط الناس ثقافتهم ومتابعتهم للأحداث”.

يقول الخبراء، إنه “لم يعد ممكنا أن نفكر في كثير من أمورنا السياسية، الاقتصادية، التربوية والترفيهية من دون أن نفكر في الصورة. فهي مرتبطة بكل أوجه حياة الانسان، الصورة لم تعد تساوي ألف كلمة كما جاء في القول الصيني المأثور، – بل صارت بمليون كلمة أو أكثر”، فهي أنجع من المقال المكتوب. “تبلغ المعلومة بشكل نافد وسريع، بالعين يلتقط الناس ثقافتهم ومتابعتهم للأحداث”.

نستحضر هذا القول، على ضوء اختراقات تنظيم البوليساريو، لحوالي 50 مهرجان لسينما حقوق الانسان، استطاعت من خلاله بفعل الخبرة الأجنبية وخاصة الإسبانية ودعم المخابرات الجزائرية، الوصول إلى الرأي العام الدولي وصناع القرار، في مناطق لا تعد كلاسيكية، عبر آلية الفيلم الوثائقي، المصنوع في أغلبه بشكل ذكي، لتكون له القدرة على تسويغ أطروحة تشكك في الهوية التاريخية والجغرافية والحضارية والثقافية للمغرب، وفق أساليب مكيافيلية، برغماتية فجة، تغيرالحقائق وتعيد تأطير الأحداث بما يناسب مصالحها.

أفلام تقوم على طمس وتحريف وتشويه حقائق التاريخ والذاكرة المغربية، وسلب المشروعية عن حق المغرب في السيادة على أقاليمه الصحراوية، بلي عنق المرجعيات النظرية لحركات التحرر الوطني تارة، وبتأويل القانون الدولي والقرارات الأممية، وغيرها من المفردات التي يرتكز عليها خطاب هاته الأفلام.

فما هي الكيفية التي برزت بها هاته الأفلام؟ وما هي حدود دائرة انتشارها؟ وكيف ساهمت في التأثير على مصالح المغرب؟

يعود وعي الطرف الآخر بأهمية الفيلم الوثائقي، إلى ما يفوق عقدا من الزمن، والذي سينطلق بتنظيم مهرجان، يحمل اسما كبيرا وعريضا: “المهرجان العالمي للسينما بالصحراء الغربية”، والذي راكم إلى حدود سنة 2019، خمسة عشرة دورة، ومع ذلك من سيسمع به، سيعتبر ذلك مجرد دعاية تبعث على السخرية ليس إلا، نعم هي في جوهرها دعاية، لكن الموضوع من وجهة نظر غربية يعد مثيرا للاهتمام، فأن ينظم مهرجان للسينما في وسط اجتماعي لا يتوفر على الحد الأدنى للعيش، يمكن أن يقرأ من زوايا مختلفة حسب الموقع والسياق وكيفية تسويقه، ربما هو بالنسبة للمتتبع العادي مجرد لعب عيال، لكن رؤيتنا ستتغير باستحضار الجهات الراعية له والمنفذة لخطه التحريري والمترجمة لأهدافه على أرض الواقع.

فالمهرجان، قامت بتأسيسه المخرجة الاسبانية ماريا كاريون (MRRIA CARRION)، جاعلة منه منصة لعرض أفلام دولية حول حقوق الانسان، ومحطة لاستقطاب المتضامنين مع أطروحة الانفصال، وثلة من الفنانين وبعض مديري المهرجانات الدولية، وسينخرط جلهم في التعريف والدعاية للمشروع الانفصالي، ومناهضة المصالح المغربية في بلدانهم، سواء من خلال جمع التوقيعات أو الحملات السياسية.

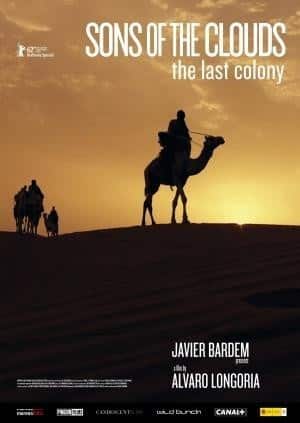

وقبل أن نقدم بعض الأمثلة عن ذلك فيما سياتي، نشير إلى أن انطلاقة المهرجان، تزامنت مع إعداد الممثل الاسباني “خفير بارديم” الحائز على جائزة الأوسكار، لإنتاج فيلم ” أبناء السحاب، الصحراء الغربية آخر مستعمرة”، بعدما توفرت له الأرضية، وسيؤدي في هذا العمل دور البطولة، فيما أسند مهمة إخراجه إلى الاسباني “ألبارورنجوريا”.

وسيخرج الفيلم إلى الوجود سنة 2012، بعد ثلاثة سنوات من الاشتغال، شملت خلالها عملية التصوير، ستة بلدان مختلفة، استضاف عبرها، سياسيين، وصحفيين، ومؤرخين من مختلف الجنسيات، قدموا من خلال الشريط، وجهة نظرهم في الموضوع، واستنادا إلى هاته المقابلات التي أجراها بطل الفيلم، حاول إطلاع المشاهدين على الخلفية السياسية والتاريخية للنزاع حول الصحراء المغربية، من وجهة نظر الطرف الآخر، ليخلص إلى ما خلص إليه كما يحيل على ذلك عنوان الفيلم.

وهكذا استطاع الفيلم، أن يخلق للبوليساريو أجواء من التعاطف العالمي، بعدما جرى عرضه في مهرجانات دولية، على رأسها مهرجان برلين. كما احتفت به القناة الفرنكو ألمانية (ARTE) وبثته على مشاهديها، ومن جهتها خصصت له المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الانسان، (منظمة الخط الأمامي/ فرونت لاين ديفندرز)، حيزا مهما في موقعها على الانترنيت، وهكذا دواليك، فالمنصات المشار إليها \\هي من باب القصر لا الحصر.

ما لم ينتبه له المغرب أنداك، أن هذا الفيلم إلى جانب أفلام أخرى معروفة سنذكر بها لاحقا، ستشكل لما يسمى “المهرجان العالمي للسينما بالصحراء الغربية”، وسيلة اختراق لشبكة مهرجانات حقوق الانسان العالمية، وعددها يقارب اليوم 50 مهرجانا، تعد فاعلة ومؤثرة في المجتمع وفي الحقل السياسي والفني والثقافي والاعلامي.

ونذكر منها: مهرجان أمنيستي لأفلام حقوق الإنسان، الذي سبق له أن احتفى بعينة من هاته الأفلام من خلال فرعه بباريس بتنسيق مع جمعية حقوقية فرنسية، ويتواجد ضمن هاته اللائحة أيضا، مهرجان هيومنراتش لأفلام حقوق الإنسان، إلى جانب مهرجان السكان الأصليين، ومهرجان أفلام اللاجئين، ومهرجان بوينيسإريس، وغيرها، وستفتح هاته الشبكة لتنظيم البوليساريو، المجال لتسير بعيدا بأفلامها نحو جغرافيات مختلفة، كمهرجانات حقوق الإنسان بكوريا الجنوبية وبوركينا فاسو وأكرانيا وبوليفيا وكوالا لمبور، ونيويورك.. الخ، ومن ثمة نحو مهرجانات وثائقية خارج التصنيف الحقوقي وأخرى عادية.

الأهم في هاته المهرجانات، أنها لا تكتفي بعرض الأفلام، بل تقوم من خلالها بتعبئة الرأي العام، لإيصال قضايا حقوق الانسان، وما تعتبره عدالة اجتماعية تهم الشعوب، فضلا عن تنظيم الحملات وجمع التوقيعات… وهو ما وفر للبوليساريو كل أشكال الدعم والمساندة.

ويستمد هذا الدعم سبل نجاحه بكون شبكة المهرجانات المشار إليها، لهاتأثير بارز في عدة دوائر إعلامية وسياسية وجامعية، الشيء الذي هيأ للطرف الآخر نقل ملف الصحراء، إلى مناطق لا تعتبر كلاسيكية بالنسبة له، مثل شمال أوروبا وأستراليا، وبريطانيا، من خلال عدة قنوات تلفزية ومهرجانات دولية أخرى. وعلى خلفية ذلك كان من السهل على خصوم الوحدة الترابية، فتح جبهات صراع جديدة مع المغرب، في المجال التجاري والاقتصادي، كالفلاحة والصيد البحري والفوسفاط.

وفي السياق ذاته، سيتم اقتحام مؤسسة روبرت كينيدي وكسب ودها أكثر، لتنزل هاته الأخيرة بكل ثقلها في محاولة استقطاب نجوم هوليوود لتأييد فكرة البوليساريو. لأنهم يدركون أن المشاهير أو النجوم هم أيقونات ثقافة الميديا، فضلا عن تقاريرها الحقوقية المنحازة للجزائر.

وبالعودة إلى أبرز الأفلام التي ساهمت في التسويق لأطروحة البوليساريو خلال السنوات الماضية، نشير، إلى شريط “أرض قاحلة، الذي أنتجه صحفيون في البرازيل ويعالج موضوع النزاع من وجهة نظر الطرف الآخر، وعرض الفيلم أمام البرلمان البرازيلي في إطار لجنة الخارجية وحقوق الإنسان، وبعد نقاش الفيلم، صدرت توصية تنص على الاعتراف بالبوليساريو.

كما أخرجت البريطانية لويس أورتون، فيلما وثائقيا تحت عنوان، “عائلات متفرقة”، تناولت من خلاله الصراع بالشكل الذي لا يصب في مصلحة المغرب، وقد روجت له في المهرجانات الدولية، وعرضته قناة الجزيرة.

وفي إيطاليا، سبق وأن عرضت المخرجة سيمونا زوكولا، فيلما تحت عنوان، “أخبرك أنني حية” وتتحدث فيه عن وضع المرأة في الأقاليم والمدن الصحراوية، بطريقة سافرة تعرض لها وكأنها تحت إدارة “الاستعمار”، وعملت طبعا على ترويجه من خلال شبكة المهرجانات العالمية لحقوق الانسان.

كما سبق واحتضنت جامعة يورك البريطانية عرضاً للفيلم الوثائقي “خيط الأمل في الصحراء الغربية؛ الاستقلال أو الحرب.”، للمخرج رودريغو إيستراذ، تبعه نقاش يعرف بالنزاع من وجهة الطرف الآخر طبعا. ولا محال في أنه سيجد منفذا إلى الجمهور من خلال بعض القنوات، فضلا عن حضوره في المهرجانات.

ونضيف إلى اللائحة، “نحن متمردون في الصحراء الغربية”، الذي هو من إنتاج قناة بريس الإيرانية، ومن الأفلام السينمائية، نذكر أيضا، “العودة إلى الصحراء” لباكو ميلان، الذي يحكي بعض الفصول الهامة عن الصحراء بشكل يبرز ويمجد البوليساريو، وأخيرا وليس بالأخير، “الطيور المهاجرة”، للمخرج التونسي أكرم منتصر، الذي يقدم النزاع بأنه “قضية استعمار”، واصفا المغرب بالدولة “الاستعمارية”.

بناء عليه، نخلص إلى مجموعة من الملاحظات حول هاته العينة من الأفلام، تتمثل أولا في رصد الأسماء الموقعة عليها، حيث نجد مخرجا عربيا واحدا، والباقي مخرجين أجانب، في مقدمتهم الاسبان، والذين أنتجوا أفلامهم بتمويل رسمي من حكومتهم. وإلى جانب ذلك ظلوا يساهمون في عملية تأطير ورشات للشاب بمخيمات تندوف،تهم الكتابة والإخراج، وذلك على هامش المهرجان السالف الذكر، فضلا عن تدريب النساء على تقنيات أفلام الموبايل الوثائقية، في إطار تعبئة الطاقات والقدرات للتمكن من آليات سلاح الصورة.

الملاحظة الثانية، نجد أن هاته الأفلام المنجزة وبناء على الخبرات الأجنبية، تأخذ بعين الاعتبار، التحكم في أهداف العملية التواصلية، بما يناسب الجهة المخاطبة، منطقة، دولة، مؤسسات، وجمهور، فضلا عن “سهولة عرضها في الملتقيات السياسية والفنية وتقديمها في المواقع الاجتماعية التي تقدمها شبكة الانترنيت”، كما يذهب إلى ذلك بعض المحللين الإعلاميين المغاربة.

الملاحظة الثالثة، تتعلق بتوظيف الإنتاج السينمائي وفق قوالب فنية جد متقنة ليقوم بدور التشويه وقلب الحقائق، من خلال خطابات ذات حمولة خطيرة، كونها تستهدف ذاكرتنا التاريخية، ومقومات السيادة الوطنية والهوية المغربية، واللعب بورقة “حقوق الإنسان”، و”الشعب الصحراوي” و”تصفية الاستعمار” والترويج لما تعتبره استغلالا لثروات المنطقة من طرف المغرب، من خلال رسم صورة نمطية لدى الرأي العام تصبح مرجعية ثابتة تستبق الواقع ولا تحتمل النقاش.

فعملية استباق الصورة للواقع، في مجال الميديا، يتم التمهيد لها، من خلال ترتيبات ودراسات قبلية، سيكولوجية واجتماعية وتربوية وسياسية، تحدد أدواتها التقنية والفنية التي تجعلها مفعمة بالمشاعر والذكريات ومثيرة للانفعالات والحواس، تضمن لها النفاذ إلى قلب وعقل المشاهد بغض النظر إن كانت مزيفة أو شبه حقيقية، المهم والأهم هو كيفية تسويقها، لتشكل مرجعا يعلو على الواقع وتدفع الناس إلى تصديقها.

ضمن هذا المناخ، هل يتوفر الخطاب المغربي على تأشيرة مرور إلى الخارج، من خلال الصورة طبعا، تدعم جهده الديبلوماسي الرسمي، والغير الرسمي، أو ما يصطلح عليه بالديبلوماسية الموازية؟

صورة، تعرف، تساءل، تصارع، تؤسس مرجعيتها، وتواجه نقيضها، الذي يسوق لساكنة على أنها شعب يشكل امتدادا لقيادته، مع أنه رهينة، وأصلا تجاريا لها، به ترتزق وتكسب المغانم، وبأفلامها الدعائية، يتحول واقع اضطهاد المختطف، المحتجز، المسلوب الإرادة، والمطوق بالجوع والحرمان، إلى مشرد عن أرضه، يدافع عن الحرية والكرامة، وهكذا دواليك من الصور الذهنية والنمطية، التي تترسب في الذاكرة، فينمحي المرجع الواقعي ويصير بدون دلالة.

فهل لسان حال صورتنا، مغيبة أم معدومة الأجوبة، عن واقع حال المنطقة اليوم، والتي كانت في عهد الإدارة الاستعمارية تتسم بظروف الجفاف، وشح الموارد المائية وملوحتها، وضعف بنياتها التحتية من الطرقات إلى الموانئ والمطارات والمستشفيات، وصولا إلى نسبة المتمدرسين التي لم تكن تتعدى إلى حدود سنة 1975 بالعيون حوالي 60 متمدرس…

قد يقول قائل، هناك مواكبة إعلامية للمستجدات وأيضا، للمنجز الاقتصادي والاجتماعي والديبلوماسي والسياسي، بخصوص القضية الوطنية، نعم هذا جيد، لكنه لا يخرج عن مجال التقارير الإخبارية، والموائد المستديرة، وكلها موجهة للداخل، نحن نتحدث هنا عن الفيلم الوثائقي، المبني على خطاب يتلاءم والرأي العام الدولي، دون أن ينفي ذلك وجود حالات استثنائية قليلة، وأخرى مورس عليها التعتيم.

فإذا كانت التقارير الإخبارية تهتم بنقل المعلومات، فإن الوثائقيات تركز على تحليل المعلومات، وعرضها ضمن قصة أو مجموعة قصص؛ توقظ المشاعر، وتثري الروح.

وثائقيات تندرج ضمن استراتيجية إعلامية تستند على خطط مدروسة، تسوق للقضية الوطنية بشكل جيد في الخارج بعيدا عن أساليب الدعاية الفجة، تخاطب العقل وتكشف زيف وأباطيل خطاب المظلومية بالحجة، وبالدليل توثق لمرجعيتها السياسية، القانونية، التاريخية، الجغرافية، الاقتصادية، الثقافية، الاجتماعية، وتساعد صناع القرار والباحثين والخبراء والمحللين السياسيين والصحفيين والرأي العام، على معرفة خلفيات الأحداث المرتبطة بتطور الصراع والقدرة على فهم مجرياته، خاصة في صفوف اليسار الأوروبي وتنظيمات أحزاب الخضر التي صارت تحتل مكانة بارزة في بعض البرلمانات الأوروبية، كألماني.على سبيل المثال.

استراتيجية إعلامية تأخذ بعين الاعتبار المواطن المغربي، وخاصة الشباب ممن ولدوا بعد المسيرة الخضراء وضمنهم من ازدادوابمخيمات تندوف، ففي ظل انخفاض معدلات القراءة، فإن الفيلم الوثائقي يمنح هؤلاء الشباب، القدرة على فهم واستيعاب تاريخهم الوطني.لا سيما وأن الغالبية لا يعرف موروثه ولا تاريخه القريب بل القريب جدًا. امتدادنا التاريخي والوجودي في هذه الأرض، “العواطف لا تكفي لتجعلك على قيد الوجود والحياة”، كما يقول فيصل دراج.

الأفلام الوثائقية، أداة بيداغوجية للتملك المعرفي، فهي الوحيدة القادرة على نسج كتابة بصرية لذاكرتنا، وتوثيق لقضيتنا، القائمة على تلخيص الكثير من المراجع السياسية والتاريخية العميقة على لسان المؤرخين والخبراء وشهود العيان في ساعة أو ساعة ونصف فرجوية، كما تذهب إلى ذلك المخرجة الفلسطينية روان الضامن. وباعتبار السينما شيئا مرئيا، يتسم بسحر الفرجة يجعلها أكثر إثارة لاهتمامات الجمهور، لما لها من قدرة على التفاعل مع جميع أصناف البشر بغض النظر عن لغاتهم وانتماءاتهم الاجتماعية والجغرافية.

فالسينما تلعب دورا في تغيير وتوجيه المجتمعات بطريقة إيجابية، شريطة أن تكون القصص التي نود عرضها على الناس، قادرة على أن تهز نفوسهم وتدفعهم لخوض نقاشات جادة، الأفلام قادرة على تغيير منظور الناس للقضايا المعروضة عليهم، وتدفع الشباب لبناء تفكير نقدي كما تفتح عقولهم على العالم، وبالتالي علينا أخذ الفيلم ورسالته إلى القلب، إنه سحر الفرجة، وما لم يكن الفيلم قادرا على تقديم المعرفة في قالب من المتعة الفنية فإن مصيره هو الفشل.

الفيلم الوثائقي عليه أن يحمل أعباء إنسانية، سياسية، اجتماعية، ثقافية، فكرية، تاريخية، معرفية، تربوية وترفيهية، في قالب فني محبوك، وأن يعمل على تعزيز هويّتنا وخصوصياتها وفسح المجال أمام تعزيز حضورنا الإنساني والحضاري..”.

لعل جزءا من هاته الاعتبارات، هي التي جعلت المغرب يبادر ولو بشكل متأخر، إلى تخصيص 15 مليون درهم سنويا، لدعم إنتاج خاص بالصحراء، لكن المؤسف، أن ما راكمته هاته التجربة من أعمال ظلت في غالبيتها حبيسة الرفوف بعد عرضها في مهرجان العيون، باستثناء قلة قليلة جدا، كهوية جبهة لـ حسن البحروتي، و”رجال الصحراء” لحكيم بلهوشي، والتي عرفت طريقها نحو الشاشة الصغيرة، كما حظي الفيلم الأول بترويج خارج المغرب بدعم رسمي كما هو الحال لفيلم “المسروق”، وهومن إخراج وإنتاج الأستراليين فيوليتا آيالا ودان فولشو، تبنت ترويجه السلطات المغربية، لكونه يقدم قصصا تفضح ممارسة العبودية داخل مخيمات تندوف.

والملاحظ عن هاته الأعمال أنها قاربت موضوعات مختلفة، كما أنها متفاوتة من حيث السوية الفنية، فهناك أفلام جيدة، وأخرى متوسطة الجودة، وصنف أقل جودة، لكن هذا لا يمنع من العمل على الرقي بتجربة لا زالت تعد فتية، وتحتاج إلى مواكبة وتأطير، لتكون قادرة على التحليق خارج الحدود الوطنية.

من جانب آخر، يصعب على منتجيها حرقها بجعلها متاحة على “اليوتيوب” ومواقع التواصل الاجتماعي، إذا لم يستطيعوا توفير الحد الأدنى من العائدات لتغطية أعباء الإنتاج، وهي مسؤولية القنوات الوطنية، في إطار دعم وتشجيع الإنتاج السينمائي الوطني، وبذلك يكون في مقدورها الولوج إلى المنصات الرقمية، وبالتالي يمكن أن تنزل بثقلها كآلية للدفاع عن القضية الوطنية من خلال مختلف مكونات المجتمع المدني أحزابا وجمعيات، بالداخل والخارج، وبأن تكون مدعومة بقصص من التاريخ الشفهي لشخصيات وأحداث على شكل كبسولات، وبتوثيق للمستندات الورقية والإلكترونية، من أجل حماية الذاكرة الوطنية، وحتى لا نقوم نحن كذلك بنفي تاريخنا ليصبح نفيا مزدوجا، خاصة وأن نظام المخابرات الجزائرية لا يتوانى على مدار عقود من الزمن من خلال الإعلام والسينما وأبحاث بعض الجامعيين، إلى غرس عنصر التشكيك في هويتنا التاريخية، عملا بمقولة اليوطي، “إخضاع الأذهان قبل الأبدان”، وهي المعركة التي لم نستوعبها جيدا، حين كان نظام الجزائريقوم بغسل أدمغة شاب مخيمات تندوف.والعمل بكل الوسائل لتكريس خطاب الكراهية بين الشعبين الجزائري والمغربي، لم تسلم منها حتى بعض الرموز الثقافية المشتركة بين البلدين التي يحاول أن يحنطها هي الأخرى تحت طائلة شعار”تقرير المصير”، حسب تعبير ساخر للزميل أبو زيد، شعار حاول تعميمه ليشمل (الطريقة التيجانية، والكسكس والقفطان والطرب الأندلسي والغرناطي، بل حتى انتخابات الكاف الأخيرة، أقام حولها الإعلام الجزائري الدنيا وأقعدها، معارك تافهة يحاول أن يشغل بها الرأي العام الداخلي، للتغطية على تقرير المصير الحقيقي للشعب الجزائري الذي يطالب بدستور ديمقراطي يجعله سيدا على نفسه، ودولة مدنية لا تتحكم في دواليبها أجهزة المخابرات العسكرية.